登山、流行ってますね。

毎日仕事をしていると、時々“非日常”を感じたくなりませんか? ふと「自然を堪能したい」と思った時に、キャンプもいいですがより手軽なのが登山。

電車でアクセスできる山も多いですが、駅から登山口までバス移動が必要だったり、電車の遅延で本数の少ないバスを逃したり、下山後の疲れた状態なのに電車で座れなかったり、車ならすぐの近くの温泉に立ち寄れなかったり──正直なところ、車で行った方が登山を何倍も楽しめます。

車でこそ登山を安心して楽しめると考えた登山初心者の私が、自分のペースで行って帰れる、想像以上に気軽な東京近郊の登山体験をレポートしていきます。

まずは登山経験者にいろいろ聞いてみる

経験がない人からすると、ハードルが高いと感じられることも多い登山。ですが、遊びに行く山次第では、登山初心者でも、ハイキング感覚で楽しむことができます。

今回、のるウェイ編集部が目をつけたのは日本100低山の一つ、千葉県・安房郡にある鋸山。標高は約329mと低いため、登山未経験でも挑戦しやすいと言われています。

念のため千葉県の観光サイトでおすすめの服装を調べてみると、「虫よけや雨よけができる上着と、歩き慣れた運動靴や登山靴があればOK」とのこと。

鋸山は石が採れる山としても有名なので、登山ルートにも岩場が多そう……ということで、靴底が滑りづらいトレッキングシューズがおすすめです。

さらに今回は、のるウェイの記事でも活躍している登山経験者のカメラマンに、気になるあれこれを聞いてみました。山の急な天候変動を考えると、アウターは撥水性のあるものがベスト。また、インナーはコットン製のものは避けて、汗をかいた時にすぐ乾く合成(化学)繊維のものを選ぶのがいいそう。

ボトムも登山中に汚す可能性が高いので、ユニクロやワークマンでプチプラのものを購入しておくのも良さそうですね(もちろんより本格的な山なら登山ウェアを検討しましょう!)。

服装を決める、登山計画を立てる

登山の予定日は午後から雨が予想されていたため、早朝の出発を予定。今回はカメラマンのマイカーを使いましたが、時間に左右されることなく借りられるカーシェアも便利ですね。

服装と車の準備ができたら、最後に登山ルートを確認します。鋸山は低山なので、山中でもスマホの電波が入りそうですが……山の中ではいつ圏外になってもおかしくないため、紙の地図やオフラインでも使える登山地図をダウンロードしておきます。

今回は登山用のマップアプリ「YAMAP」を使用して、鋸山の登山地図をダウンロードしておきました。YAMAPは山の名前を入力するだけで、日本全国のあらゆる山の登山マップを入手できるという神アプリ(アプリ内課金あり)。

ダウンロードした地図は、電波がない場所でも閲覧することができます。圏外の場合位置情報は出ないので注意が必要ですが、まずは準備として、マップを見ながらどのルートを通ってどこを目指すのかを確認しておきましょう。

なお、スマホの電池切れやアプリの不具合などを考慮すると、紙の地図を持っておくとより安心です。

天気や交通手段、服装と登山ルートの確認ができれば、登山計画は終了! あとは当日晴れてくれることを願う限りです。

石切場跡の絶景スポットが目白押しの千葉・鋸山へ

当日は渋谷に朝7時集合、早速日帰り登山旅行に出発!

鋸山は房総方面にあるので、都内から出発する場合はいったん神奈川に下り、アクアラインを使うルートが便利です。

休日は混雑することも多い高速ですが、平日の早朝は車も少なくスイスイ進みます。予想より早く到着できそうです。

木更津ジャンクションから館山自動車道に入っていくと、一気に野山や畑が増えて、高速からもすでに観光気分を味わえます。

山や丘の斜面や谷間の傾斜地の段々畑に情緒を感じていたら、都心からおよそ1時間30分ほどで、すぐ鋸山に到着してしまいました。

今回は登山ルートから最も近い駐車場にイン。山の近くは道幅の狭い道路が多いので、車のサイズによっては無理をせず、開けた道沿いで駐車場を探してみましょう。

登山の前に、まずはコンビニで登山中の非常食を調達します。鋸山は低山とはいえ、登山は体力勝負でもあるので、疲れた時に簡単にエネルギーを摂取できるよう、チョコレートや機能性食品を調達。運動前にたんぱく質の多いものを摂取しておくと、筋肉痛を予防しながら運動効果をアップできるので一石二鳥です。

また、水分を多めに持っておくのも登山のコツです。山頂や観光スポットの近くでは飲料が購入できる場合がありますが、登山道に都合よく自動販売機があるとも限らないので、荷物が重くなっても水は多めに持っていきましょう。今回は1リットルのペットボトルを2本購入しました。

食料と飲料をリュックサックに詰め込んだら、登山準備が完了!

朝9時、さっそく、ダウンロードした地図を見ながら登山ルートに入っていきます。最初は舗装された道なので「な〜んだこんなもんか」と、初心者メンバーも余裕綽々。

徐々に道が道でなくなり、砂利や土が増えていきます。同時に緑がどんどん増え、いつも見ているはずの空がいっそう青く感じられます。これが山マジック!

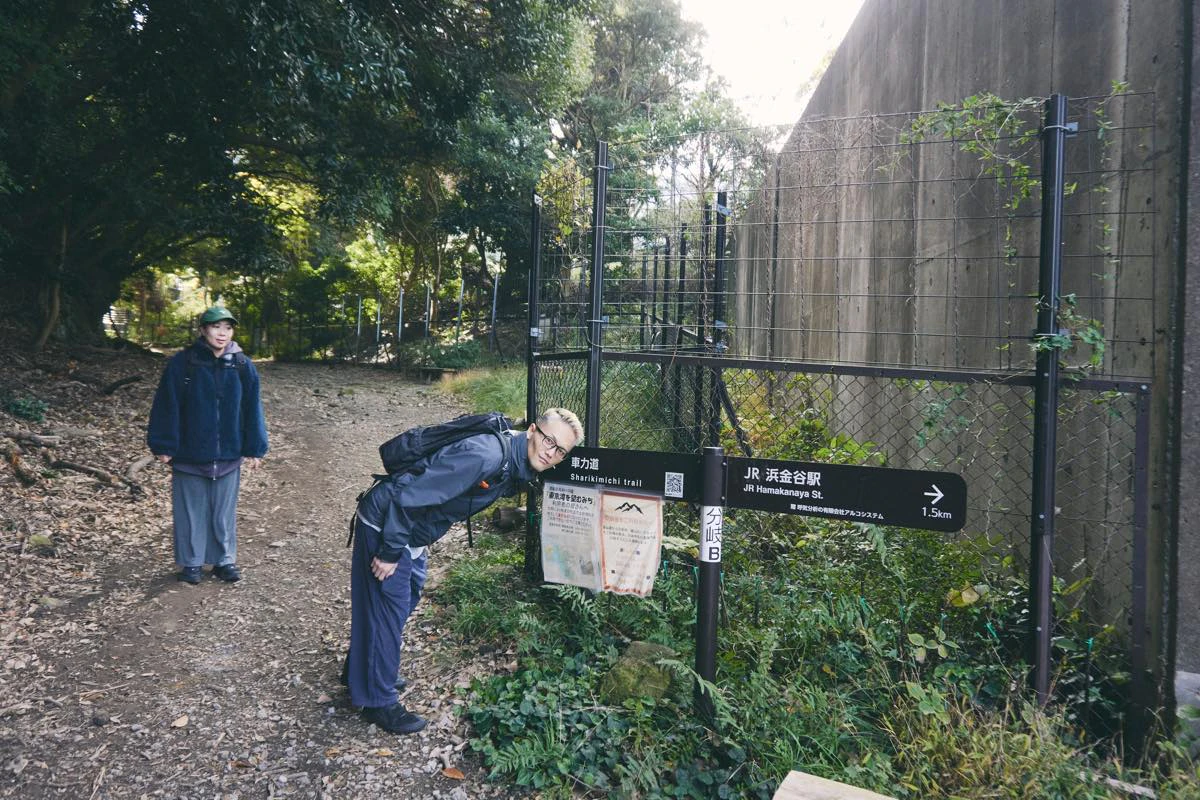

今回選択したのは車力道を通るルート。鋸山は江戸時代から採石が盛んで、現在も石切場(採石場)や採石の跡が随所に残されています。それらの絶景スポットを一通り巡りつつ、初心者にもおすすめなのが今回のルート。

往復で約5時間ほどかかるとのこと。デスクワークばかりのインドア編集部メンバーは生きて帰って来られるのでしょうか……?

自然と人の文明が融合する石切場の神秘

30分ほど登山ルートを登っていくと、道なき道……に見える場所を進んでいくことになります。

要所に道案内の看板は立っているのですが、天然の石階段をなんとなく進んでいくことになるので、地図を見て自分の行きたい方角を確認しつつ歩きます。

この時点ですでにかなり汗をかき始め、この日は11月後半にもかかわらず、すれ違う人の中には半袖の姿も。見えてもいいインナーを着ていないと暑くても服が脱げないので、日が出ている時間が暖かい時期は暑さ対策もするべきだった……と反省です。

鋸山では誰が設置してくれたのか、20分に1回は手づくりのベンチと、リュックサックをかけられる棒が現れます。なんて親切な山なんだ。汗をかき続けると体力を消耗するので、安全に登山するため休憩をこまめに挟みます。

岩場が多いおかげで足をかける場所が多く、登りやすいのも鋸山の特徴。それでも、山の中では山頂を目指していても、山を周るためにいつのまにか下り斜面に突入することも。

目の前が開けていると「こんなに高いところまで来ちゃったんだ!」という気持ちになりますね。

一時間ほど登り続けると、鋸山の代名詞でもある石切場(採石場)にたどり着きました。江戸時代から人の手で掘り進められてきた巨大な岩壁は、まさに圧巻。巨大な建築物のような形状に、巻き付くツタ……どう見てもラピュタじゃん!

石切場は鋸山の中に点在しており、猫丁場というスポットにはこのように、石面に猫が掘り出されています。すごい遊び心ですが、当時はここから石を切って、人間が自分たちの足で地上まで運んだというのですから驚きです。

自然だけでなく、人の歩んできた歴史も感じることができ、山頂までたどり着くためのパワーをもらえた気がしました。

東京湾を望む展望台で登山交流を楽しむ

石切場を周り込むように進んでいくと、展望台の方向を指す看板が。鋸山は東京湾にほど近く、ロープウェイのある山頂付近も眺望が良いのですが、車力道からだと山頂より展望台の方が近いので、先にこちらを目指すことに。

展望台を目指している途中も、急に現れる石切場の精悍さに圧倒されます。

中には丸太のような木一本で、上の石を支えている(ように見える)場所も……。大きい地震など災害があれば、いつか崩れてしまう可能性もあるのかもしれません。山の中で見える景色は、いつでも「今日で最後」かもしれないのです。

展望台の付近は急勾配が多いのですが、角度がキツイ場所は階段化されています。手すりもあって楽……とはいえ段差もあって、急な坂であることに違いはありません!

また、冬場は手すりが氷のように冷たいので注意が必要。登山グローブまでは必要ないかなとも思いつつ、滑り止めのついた軍手があると便利かもしれません。

手すりのある階段の方が山道よりも楽なのではと思いましたが、歩幅が制限される階段が続くと、思った以上に息が切れます。すれ違う登山玄人の方々に「あとちょっとだよ〜!」と応援されながら、なんとか展望台付近にたどり着きました。

山ではすれ違う人に挨拶をする文化があり、ソロ登山の方も団体さんも、必ず挨拶や一声をかけてくれます。お互いの体調を確認し合うための挨拶のようですが、都会で希薄なコミュニケーションに慣れていると、たくさん声をかけてもらえるのがなんだか嬉しいんですよね。

展望台からは山と海を同時に眺望できます。港町に面しているため、漁から帰ってくる小船なども見えます。聞こえるわけがないとは思いながら、思わず定番のやまびこにもチャレンジしてみたくなります。

海に向かって「ヤッホー」していたら、ロープウェイ方向から「ヤッホー」が返ってきました。たまたま小学生の団体が訪れており、子どもたちがやまびこを返してくれたようです。過酷で孤独なイメージもあった登山ですが、思った以上に人との交流が多く、ハートフルな気持ちになりました。

時が止まった石切場と高さ30mの百尺観音、そして“地獄のぞき”へ

展望台は行ってよかったと思える絶景が楽しめましたが、来た道を戻る(“ピストン”と呼ぶらしいです)のが結構一苦労。登る景色と下る景色は全く違っているので「こんな道通ったっけ?」と不安になり何度も地図を確認します。

登っている時の方が息が切れて大変な気もするのですが、下り道も意外と体力を使います。

急勾配では滑り落ちないように踏ん張りながら降りていかなくてはいけないので、身体を横にしながら、体重を上段に残しつつ慎重に進みます。

石切場に雨水が溜まって、天然の溜池もできていました。どこからやってきたのか生きている鯉にも遭遇。

ロープウェイ側の山頂を目指して進んでいくと、車力道側とは桁違いなサイズの石切場が。車力道サイドとは形状が違っており、どの壁面を見るにも一度は立ち止まり、思わずシャッターを切ってしまいます。

ロープウェイ方面の石切場の近くには、錆びついた工業製品の車体がいくつも残っていました。

その昔は車力道側から人の手で運ばれていた石は、時代の変化とともに東京湾側から、工業製品も駆使して運ばれるようになったのだそう。時の流れを感じますし、廃墟好きの心にグッとくるものがあります。

引きでシャッターを切ってみると、石切場のスケールの大きさがわかります。映画のロケ地になっていそうな雰囲気のあるスポットに、登山メンバーも大はしゃぎ。

その後、ロープウェイ方面までは、少し急勾配が続きますが……ところどころで現れる石切場に見とれ、立ち止まりつつ進んでいくと、意外と体力的にもなんとかなります。むしろ鋸山くらい見どころが頻繁に現れないと、初心者にとっては大変だったかも! アメとムチのバランス、大事です。

山頂までもう少しのところで見えてくるのが「ラピュタの壁」と呼ばれる絶景スポット。街から見上げてもわかるほど大きな断崖絶壁なので、高所が苦手な人は注意しましょう。

壁から少し歩くと、ロープウェイの駅とも隣接している「日本寺」という観光スポットに入っていきます。

入場には拝観料が必要で、大人は一人700円。支払いは現金のみだったので、小さな小銭入れを持っていくのがおすすめ。入場可能時間は9時〜16時まで。

日本寺に入ってすぐの場所には、石を切り出した壁面に掘られた百尺観音が。平日にもかかわらず、外国人観光客の姿もありました。ロープウェイを使えば簡単にアクセスできるので、日本寺を目当てに鋸山を訪れる人もいるようです。

日本寺の奥には千五百羅漢という1553体の石仏群や、岩壁に直に彫刻された石仏の中では日本一の大仏像である薬師瑠璃光如来もあるのですが、この時点で疲労困憊の初心者メンバー。

お参りは百尺観音で済ませて、ロープウェイ方面へ……そう、当初は自らの足を使っての下山も計画していましたが、体力的に限界が近づいていたのでした。

境内の道は舗装されているのでいるのですが、石階段が多く登山後の身体にジワジワと追加ダメージ。しかし、下山前に観光スポット「地獄のぞき」に挑戦するべく、最後の力を振り絞ります。

地獄のぞきでは、鋸山の名前の由来でもある鋸の刃の形になった岩山から、絶景をのぞき込むことができるのです。大学生の時に来ていたら、みんなで「何人乗れるかな⁉」とかやってたかも。

地獄のぞきはせり出した石壁の先端に作られており、数メートル分の石の先は、かなり下の山肌です。地獄のぞきから見る景色より、地獄のぞきにチャレンジする人を見ている方が怖いかもしれません。

ぐるぐる巡ったり撮ったり4時間で山頂に到着!

地獄のぞきからロープウェイ方向に数分進むと……「鋸山山頂」の看板が!

当初は往復で5時間の想定でしたが、途中でおやつ休憩を取ったり写真を撮ったりとのんびり登っていたからか、すでに4時間が経過。ほぼ初の登山としては十分満たされていたので、今回はロープウェイにて下山させていただきます!

山頂はロープウェイ駅に面しており、駅の屋上からは東京湾を一望することができます。ロープウェイを使えば、登山をカットしてたったの4分で山頂にたどり着くこともできるので、色々な楽しみ方ができるのも鋸山の魅力です。

駅の中には地方観光地らしい、情緒ある売店も。お腹が空いていれば、ここで昼食を摂ることもできます。今回は名物の竹炭ソフトクリーム「地獄アイス」を購入しました。食べると口の周りどころか歯まで真っ黒になるのが面白かったです。

もう半日かければ徒歩でも下山することができるのですが、今回はロープウェイでの下山を選択。4時間かけて登った道を4分ポッキリで駆け抜けるのも、なんだか神妙な気分です。

時間があれば鋸山金谷温泉や木更津アウトレットも

下山後は海の幸を食べに港方面へ。電車でアクセスするよりも行動範囲を広げられるのは、まさに車の大きなメリットです。海鮮丼や美味しい魚フライを楽しんだ後は、山頂から見えた港の海べりにも来てみました。

時間があれば、近くの鋸山金谷温泉で汗を流すというのも最高です。

今回は軽装備でチャレンジしましたが、インナーやトレッキングシューズ、トレッキングポールなどがあれば、さらに快適に登山が楽しめます。

東京方面から遊びに行く場合は、木更津にある三井アウトレットパークで、登山アイテムを購入することもできます。逆に、登山で必要と感じたアイテムを帰りに購入し、次の登山へ誓いを新たにするのもいいかもしれません。

ちなみに帰り道、運転手以外は登山の疲れで爆睡。車のおかげで、初めての登山を楽しむことができました。

.png?fm=webp&w=666)

車で登山、いいな〜